Le Sphinx

Le Sphinx est une créature mythique ayant une tête et une poitrine humaine, le corps d’un lion et, parfois, des ailes d’aigles. Le mot sphinx provient d’un verbe grec qui signifie « unir » mais le sphinx, en tant que concept et figuration sculpté ou peinte est d’origine égyptienne : shespankh, « statue vivante ». En Egypte, cette figure monstrueuse, constitué par le corps d’un lion couché avec une tête et un buste humain (parfois avec une tête de bélier : créosphinx) représentait le plus souvent un roi. Elle se répandit ensuite à travers le monde antique avec des apparences et des significations variées.

|

Dès la naissance de l’art égyptien, c’était la coutume de peindre le roi ou pharaon sous l’incarnation d’un lion, symbole de force et de puissance. Ce mélange de thériomorphisme (c’est-à-dire de représentation d’une forme animale) et d’anthropomorphisme pour la représentation du pharaon aboutit au sphinx, symbole de puissance surhumaine. Le pharaon possédant à la fois une nature humaine et une nature divine, le sphinx était la représentation de cette dernière. |

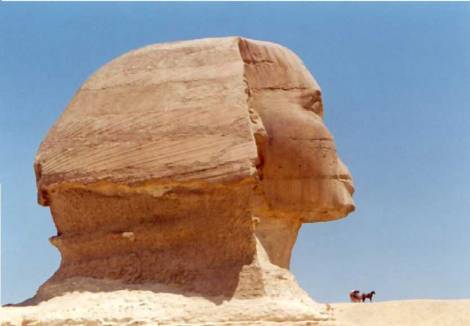

| Le lion, symbole de la puissance souveraine, gardien des portes orientale et occidentale du monde souterrain, était le gardien des lieux de culte ; le clergé d’Héliopolis lui donna une tête humaine, celle d’Atoum, et ainsi naquit le sphinx, dont celui de Gizeh, exécuté sur l’ordre de Khephren, est le plus ancien et le plus gigantesque. Un tertre naturel de calcaire fut taillé pour devenir le noyau de la sculpture monumentale qui revêtit la tête du pharaon et devint le gardien de la nécropole royale et de la porte occidentale, par où partent le soleil et les morts. D’autres sphinx de plus petites tailles furent sculptés devant l’entrée du temple funéraire du même pharaon. Les représentations de sphinx, où la tête humaine d’Atoum était celle du roi qui s’identifiait au dieu, se multiplièrent au Moyen Empire pour garder les temples funéraires des rois, sculptés souvent dans le grès rose. |  |

|

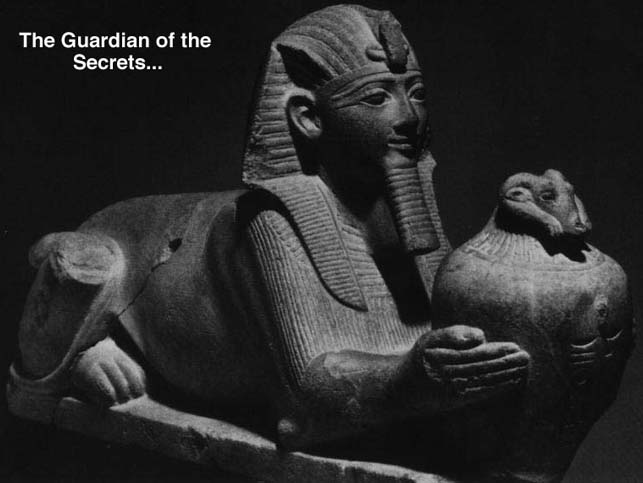

Pendant la seconde période intermédiaire, les représentations

de sphinx devinrent plus fréquentes. Tout comme le grand

sphinx, c’étaient des représentations de pharaons.

Ils allaient souvent par paire qui flanquaient une porte

et cette disposition alliait la signification du sphinx

en tant que symbole royale avec l’effigie du lion

qui garde l’entrée. Ce style de sphinx gardien

devint très courants. Au Nouvel Empire, la paire de sphinx qui gardait l’entrée du temple fut multiplié en une véritable allée, bordée de sphinx au visage du souverain régnant, qui conduisait à l’entrée du sanctuaire. Il en reste encore beaucoup d’exemples à Karnak et à Louxor, mais la plupart sont maintenant acéphales ou défigurés. Certains de ces sphinx ne sont pas des androsphinx, c’est-à-dire des sphinx à corps de lion et à tête d’homme, mais des criosphinx c’est-à-dire des lions à tête de bélier, ou des hiéracosphinx, des lions à tête de faucon. Le faucon et le bélier, tout comme le lion, étaient des symboles de la royauté. Ainsi, dans leur signification, ces types de sphinx demeuraient proches du concept original de l’androsphinx. |

| C’est à l’Egypte et à l’Orient que

la civilisation minoenne (Crète) puis les Grecs ont

emprunté l’étrange créature du Sphinx. Chez les

grecs, le Sphinx est une puissance hybride ayant le plus

souvent un corps de lion, la figure et la poitrine d’une

femme et des ailes de vautour. Cette image a été considérablement

enrichie par la mythologie grecque : la première

mention se trouve dans Hésiode, qui lui donna pour

parents le chien de Géryon et le monstre Echidna. En Grèce, le Sphinx apparaît surtout dans la légende thébaine d’Œdipe : c’est alors un fléau envoyé soit par Héra, soit par Arès, ou encore par Hadès, pour désoler la Béotie ; monstre féminin, fille d’Echidna et de Typhon, posté sur un rocher, il hurle d’une voix formidable des paroles incompréhensible et dévore, après l’avoir possédé sexuellement, tout être vivant qui passe près de lui et qui ignore la réponse à la question qu’il lui pose. |

|

|

Les Thébains (il s’agit ici, bien entendu, de la Thèbes grecque) ne savent comment s’en débarrasser quand survient Œdipe, qui est arrêté par le Sphinx, lequel lui demande : « Quel est l’être qui se déplace à quatre pattes le matin, sur deux l’après-midi, sur trois le soir ? » Œdipe répond que c’est l’homme, qui, dans son enfance, se traîne à quatre pattes, se dresse debout dans sa maturité et, dans sa vieillesse, doit s’appuyer sur un bâton pour marcher. Le Sphinx, désappointé, se précipite du haut de son rocher où, selon une autre légende, Œdipe le tue de sa lance. |

| Au delà de la légende, le Sphinx grec est avant tout un symbole funéraire, et beaucoup d’œuvres provenant de sarcophages ou de nécropoles n’ont pas d’autre raison d’être. En général, le Sphinx, juché sur une colonne, est une des figurations qui surmonte la tombe. Mais, à partir de ce thème, son rôle a pu varier : le motif oriental du Sphinx terrassant un homme a du donné peu à peu naissance au Sphinx, démon funèbre et ravisseur, pourvoyeur de la Mort. C’est l’idée qu’implique certains monuments ; ainsi un relief de Milo montre t-il le Sphinx enlevant une figure humaine dans ses serres. Souvent l’image du Sphinx est placée sur un tombeau comme protectrice de l’âme du mort. |  |