Les Dieux

|

Très ancienne divinité égyptienne d’Héliopolis. Les théologiens héliopolitains firent d’Atoum un dieu primordial, principe unique et solitaire, qui entraîne toute la création ; il donne naissance de lui-même au premier couple, Chou (dieu de l’espace) et Tefnout (principe de l’humidité), qui se reproduiront à leur tour (Ennéade). Atoum fut rapidement assimilé au dieu solaire Rê. Il est généralement représenté sous une forme humaine. |

| En Egypte ancienne, compagnie de neuf dieux, responsables de la création du monde et de la configuration de l’univers, selon les théologiens d’Héliopolis ; le démiurge solaire Atoum-Rê, émergeant du chaos liquide initial (le Noun) de par l’effet de sa propre volonté, aurait (par différents moyens : crachats, masturbation) donné naissance au couple : Chou (l’Air) et Tefnout (l’Humidité de l’atmosphère), lesquels crée à leur tour Geb (dieu de la Terre) et Nout (déesse du ciel) ; Chou se glissant entre Geb et Nout, aurait ainsi assuré la stabilité de l’étendue céleste au-dessus de la terre (dont les collines et les montagnes correspondraient aux efforts faits par Geb pour rejoindre son épouse Nout). Geb et Nout auraient engendré : Osiris (premier roi, bénéfique, de le terre), Isis (son épouse), Seth (son frère – qui symbolise les forces hostiles), Nephthys (épouse stérile de ce dernier). Ainsi, à partir de l’acte solaire initial, était-il rendu compte des éléments principaux de l’ordre cosmique et de l’ordre terrestre. |  |

|

Dieu égyptien, l’un des membres de l’Ennéade héliopolitaine, personnifiant la Terre ; séparé par l’Air (le dieu Chou) de sa compagne Nout (la déesse du ciel), il essai de la rejoindre, et ses soubresauts désordonnés et vains créent les collines et les montagnes. Il est représenté comme un homme, sans attribut particulier, portant parfois sur la tête l’image d’une oie, signe phonétique servant dans l’écriture à écrire son nom. |

| Transcription grecque du nom du dieu égyptien Hor-em-akhet, « Horus dans l’horizon », dieu solaire, qui se manifestait notamment dans l’image du Sphinx de Gizeh, réinterprété comme une icône du dieu solaire à partir de la XVIIIe dynastie. Il posséda plusieurs sanctuaires : à Abydos-Kalabchah, Derr et Abou-Simbel en Nubie. |  |

Harmakhis Rê Khépri et Atoum :

Les trois formes diurnes du dieu solaire sont bien évidemment présentes dans le Grand Sphinx (Harmakhis) : le soleil est Khépri le matin, Rê ou Harakhtès le midi, et Atoum le soir. Le partenaire humain de la divinité, pas uniquement le prêtre, mais encore le fidèle, reconnaît dans l’image divine du Grand Sphinx tous à la fois le dieu solaire sous sa forme triple, dans l’universalité de son voyage diurne à travers le monde, et le Sphinx lui-même est une manifestation du dieu solaire. La tétrade de noms et de formes produit un nouveau partenaire unique susceptible d’être adoré et vénéré par l’humanité ; la combinaison syncrétique engendre également quelque chose de nouveau pour le culte.

Divinité cananéenne, introduite en Egypte au début de la XVIIIe dynastie. Dieu à tête de faucon, il s’est identifié de manière totale à la divinité solaire qu’était devenu, au Nouvel Empire, le Grand Sphinx de Gizeh : Harmakhis. Il sera représenté sous cette forme, paré de ses attributs et fonctions sous le nom d’Houroun-Harmakhis, assurant la même fonction que le dieu égyptien. Il adopta l’apparence du sphinx ou du faucon.

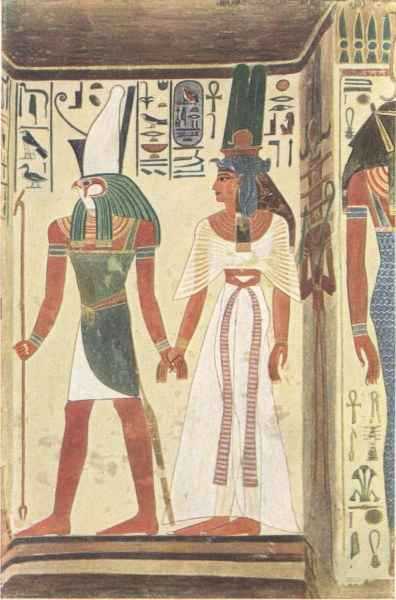

Horus :

|

Dieu-faucon de l’Egypte ancienne, aux attributions et aux liens de culte multiples (Horus était le nom de l’espèce). Dans l’idéologie ancienne, Horus est confondu avec le ciel, où l’on peut voir, durant tout le jour, l’oiseau planant ; il est le dieu des espaces aériens, dont les deux yeux sont le soleil et la lune (ainsi est-il adoré à Létopolis) ; il se confond aussi, fréquemment, avec l’astre lui-même (à Edfou, entre autres, où l’image divine est souvent constituée par un astre solaire flanqué des deux grandes ailes de l’oiseau : image qui deviendra, dans toute l’Egypte, sur les portes des temples notamment, le symbole de la divine protection). Dieu patron de la monarchie, l’Horus adoré à Hiéraconpolis est consacré par le destin historique des princes de la ville, qui feront pour la première fois l’unité de l’Egypte vers 3200 ; le nom d’Horus demeurera le premier nom de la titulature royale durant plus de 3000 ans. Dans la légende d’Osiris aussi, le fils du dieu et d’Isis est un Horus, dit Horus l’enfant (Harpocrate, pour les Grecs), promis à la succession de son père en tant que roi de la terre. En Egypte ancienne, les divinités du nom d’Horus, d’origine diverses, étaient donc nombreuses. |

Au niveau iconographique, Horus apparaît d’abord sous la forme d’un faucon (palette de la Ire dynastie, musée du Caire). Incarné dans le corps du rapace, il est perché sur les épaules du pharaon Khephren, dont il protège la nuque de ses ailes (musée du Caire). Il est également figuré sous l’aspect d’un homme à tête de faucon (hiéracocéphale) dès le Moyen Empire (bas-relief, XIIe dynastie, musée du Caire) et fréquemment à la Basse Epoque (statuettes de bronze). On doit citer deux autres types iconographiques : celui de l’Horus sur les crocodiles, figuré sur des stèles et des monuments magiques, et celui de l’Horus légionnaire terrassant un monstre (période copte).

| Dieu-scarabée de l’Egypte ancienne, adoré à Héliopolis comme une des formes du soleil levant (en raison, sans doute, de l’homophonie que présente son nom avec la racine Khepri signifiant « venir à l’existence »). |  |

Rê : ou Râ

D’abord, c’est un nom commun servant à désigner le Soleil en égyptien, puis c’est le nom le plus usuel du dieu solaire, adoré en de nombreuses villes d’Egypte, mais dont le lieu saint essentiel se trouvait à Héliopolis (lounou, en égyptien), près de Memphis.

|

Rê, puissance cosmique bénéfique pour l’univers, est le grand dieu du panthéon égyptien ; il était le plus souvent représenté sous forme anthropomorphe : homme à tête de faucon, portant un disque sur la tête (le faucon, qui plane constamment dans le ciel d’Egypte, avait, depuis la plus haute antiquité, été assimilé au ciel ou au soleil). A Héliopolis, associé au dieu ancien Atoum, il est le créateur du monde et préside la grande Ennéade. Il accomplit en barque son cycle quotidien : successivement dans la barque du jour ( Mândjet), sur le Nil qui court dans le ciel supérieur (à l’instar du Nil terrestre), puis dans la barque de la nuit (Mesektet), sur le Nil souterrain. Dans le domaine politique, Rê, dieu d’Etat, affirme sa supériorité dès la IVe dynastie ; à partir de Khephren, les rois (« fils de Rê ») se réclament de sa filiation ; une légende prétend que les trois premiers souverains de la Ve dynastie sont nés des œuvres du dieu Rê lui-même, uni à la femme d’un de ses prêtres. Rê s’associe avec le dieu de Thèbes, Amon : et Amon-Rê, dieu solaire, continuera à enfanter les rois (pour pallier certaines difficultés dynastiques), à protéger le royaume et (à partir du Nouvel Empire) à guider les pharaons dans les batailles. Lorsque le clergé thébain deviendra trop puissant, le roi, à plusieurs reprises, se rapprochera du clergé héliopolitain, en un jeu d’équilibre, certes politique, mais qui trahit l’emprise permanente de l’idéologie solaire.De même, à partir du Moyen Empire, beaucoup de divinités locales, dont le culte acquiert de l’importance, devront acquérir un aspect solaire : ainsi naissent Sobek-Rê, Khnoum-Rê, Montou-Rê, etc., tant est dominante la personnalité du dieu héliopolitain. |

Dans le domaine funéraire, la forme de la pyramide (pan de lumière solaire pétrifié) est la première affirmation concrète des devenirs solaires du roi. Devant la montée d’Osiris, les théologiens d’Héliopolis ménagent un compromis : chaque défunt (cela à partir du Moyen Empire et surtout au Nouvel Empire) pourra être le compagnon de Rê en sa barque pendant le jour et rejoindra la nuit le domaine souterrain d’Osiris. Ce partage d’attributions entre les deux puissantes divinités funéraires fait place parfois à une assimilation complète.